二本:是终点线,还是新起点?

张大姐在安徽阜阳的电子厂车间里,盯着手机屏幕。她在等女儿的高考成绩。

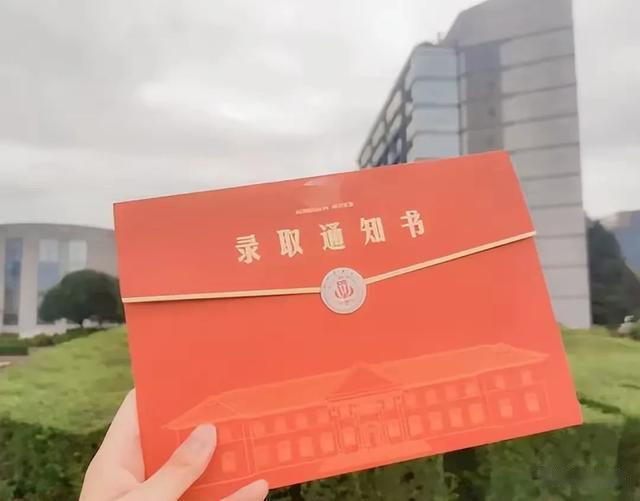

手指颤抖着,一遍遍刷新。当看到成绩“超过二本线15分”时,她突然蹲在流水线旁,用沾满机油的手捂住了脸——哭了。

她和丈夫每天干12小时,省吃俭用供女儿读书,这样的日子,整整过了1872天。在她生活的皖北小县城,孩子考上二本大学,就已经超过了身边80%的同龄人。

全国平均下来,一百个高考生,大约只有不到四十个能上本科大学。但这只是平均数。上海的孩子,十个里将近八个能上本科;江西的孩子,十个里只有不到四个有机会。

在四川凉山的某个县,当地中学连续五年,考过本科线的学生不到十分之一。校长办公室里,贴满了奖状,每张都写着一个学生的名字——这些都是冲过了二本线的孩子。

在那些困难的地方,这成绩像石头缝里开出的花一样珍贵。

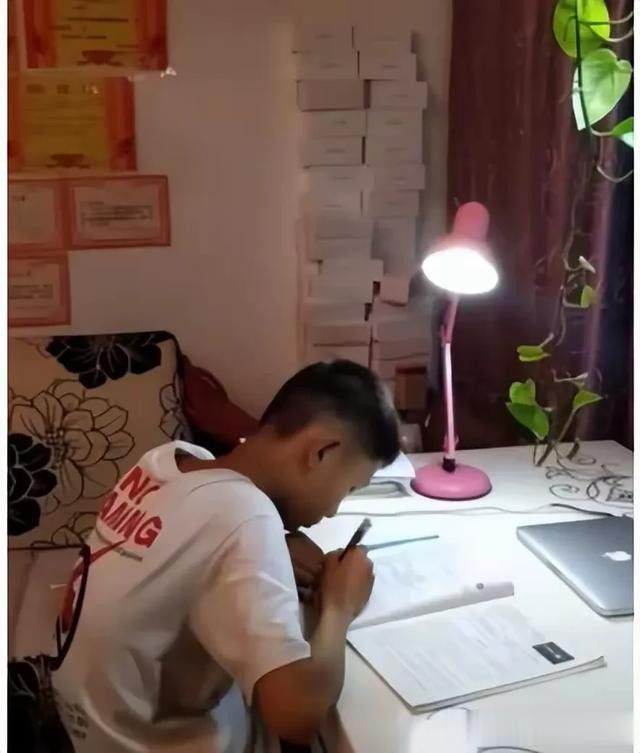

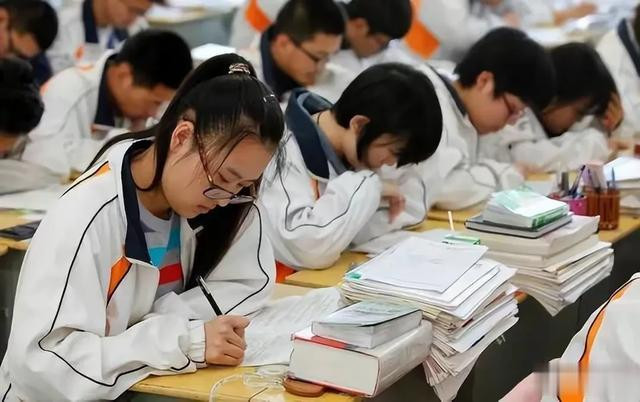

县城里的孩子,考大学更难。广西藤县有所中学,2024年高考,全校只有一个学生考过了一本线。那些考上二本的孩子,往往天不亮就要起床读书,晚上挤在父母工厂的宿舍里,点着小台灯做题。他们从只会考试的“做题机器”,努力变成大学生。

他们的高考分数,不只是自己的辛苦换来,更是爸妈、甚至爷爷奶奶全家辛苦攒钱、咬牙支持换来的结果。

网上总有人说二本不好:“二本毕业才挣三千块”,“大公司根本不看二本简历”。二本好像成了“次品”的标签。

但现实是,我们身边真正干活的人,很多都是二本院校培养出来的。全国七成的乡村教师,六成的社区医生,都是从二本师范、医学院毕业的。他们扎根在最需要的地方。

杭州一个做机械的老板讲得很实在:“我们厂招人做技术活,更看重会不会动手。二本机械专业的学生,摆弄机器上手往往比名校的学生更快。”这种只看真本事的想法,慢慢在改变大家对学历的看法。教育部统计过,2025年,二本毕业生中超过四成去了工厂、学校和基层医院,他们是支撑起地方经济的重要力量。

温州理工学院有个叫巫飞的学生,老家在江西山里。他想改变,花了五年时间拼命学习,最终考进了湖南的湖南大学——那是所很好的大学(985高校)。

他每天在自习室待十四小时,考研得了专业第一名。他厚厚的笔记本上,公式旁边写着:“只有拼了命学习,心里才踏实。”这种豁出去的精神,在豆瓣一个叫“二本学子自救协会”的群里引起共鸣。五万成员互相分享考研资料,练习面试,一起抵抗“学历低人一等”的焦虑。

技能证书也是打破学历限制的好办法。一个民办二本学会计的学生,考下了很难的会计师证(CPA),又去会计所实习了三个月,最后竟然被全球顶尖的四家大会计所之一录用了。

学计算机的二本生,参加网络安全比赛得了奖,进了一家知名互联网公司,起薪就是一万八。这些都证明:只要你在某一行练得足够厉害,没人会揪着你是二本还是名校不放。

2025年,教育部给那些注重实用技术的二本大学更多钱。比如沈阳工程学院,就拿到国电一亿两千万的专款支持。它的电力专业毕业生,十个有九个多能找到好工作。

这种企业和大学紧密合作的方式,让二本教育价值更高。在浙江,有了好政策,职业学校的学生也能直接上本科。浙江科技大学第一批这样上来的学生,参加全省技术比赛超一半人得奖,九成二的人毕业就找到工作。

公司招人越来越不看牌子了。有个造新能源汽车的公司,推出一套新办法:先让你来实习,干得好再签合同。他们对二本机械专业学生开放了核心技术岗位的实习机会,最后录用的比例,和985高校的学生差不多。 这种“谁行谁上”的办法,正在一点点击碎“学历至上”的旧观念。

短视频平台上,像“二本逆袭进知名大学”或者“二本生考上特岗教师”这样的视频,播放量能破亿。它们在传递一个声音:行动比叹气有用。 知乎上一个很火的帖子叫“二本生的护城河是执行力”,得到二十多万个赞。

作者用自己的经历说:“把你学的这一样钻研到顶尖,学历就不再是你的短板。”这些实在的话,让大家不再觉得二本天生就矮人一截。

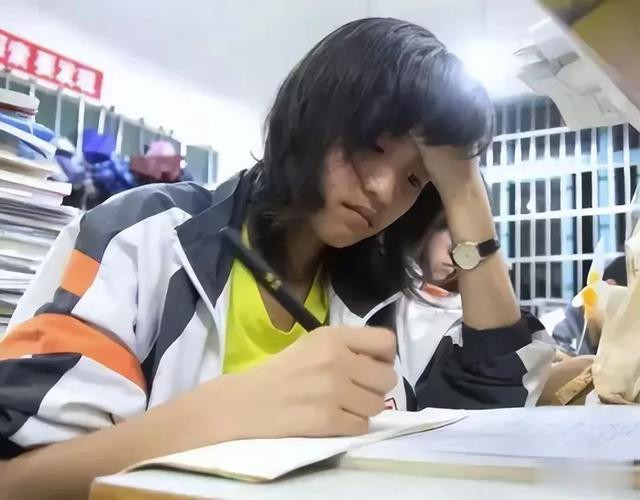

当然,还有些二本学生很难打起精神。一个二本大学的辅导员发现,有些学生被叫“差生”叫惯了,慢慢就觉得自己不行了,也不想努力了。

这提醒我们:想真正让教育公平,光有好政策还不够,大家脑子里那种‘学历最重要’的老想法,也必须彻底改掉。

当张大姐女儿拿到大学录取书时,这个45岁的妈妈在朋友圈写了一句话:“孩子,你考上的不是二本,是我们全家的未来。”这句话,道出了多少困难家庭的心声。二本学历的光环或许不那么耀眼,但它是一座桥,让普通家庭的孩子有继续向前跑的机会。

就像有人能从一个普通二本奋斗成北大教授,有人能从保安变成律师一样:学历决定你从哪起步,真正能跑到哪,还要看你后面怎么跑,怎么选。

等到大家都不再把大学批次当评价标准,而是看你到底有多大本事的时候,教育才算回到了最根本的作用——帮每个人创造更广的路。

港陆证券-股票如何申请杠杆-专业配资门户-实盘配资网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:国内股票配资资讯视频 | 券商卖方时代结束

- 下一篇:配资证券其特殊的气体能中底技术